【正中关爱基金海外访学Day 4】一学,学知识;一访,访创作

学知识,访创作

2020/01/15

正中关爱基金海外访学项目东京之旅第四天,访学团踏进了工学院大学,老师同学们体验异国大学课堂;随之参观21-21DESIGN SIGHT美术馆,领略六本木艺术三角的最重量级的一员,当代日本的艺术审美品位的风采。

工学院大学

01.学校概括

工学院大学拥有受到企业青睐的最尖端研究设施,广泛用于本校教职员工和学生的学习研究与企业的共同研究以及授课。

02.课堂体验

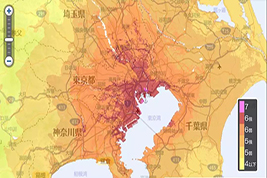

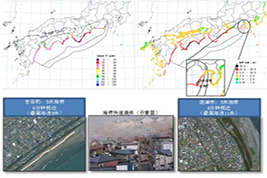

村上正浩教授给我们授课,讲授了该地地震区的断层位置,曾经都心南部直下地震情况及其产生的破坏 。

(东京断层位置)

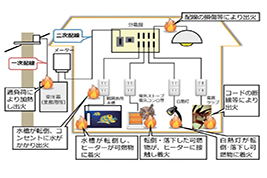

因地震引发的灾害与人员伤亡(主要由建筑物的破坏和火灾产生灾害)。

建筑物的抗震,防火措施

灾害前防备:感震反应仪器的使用(房屋震动到一定别就会将建筑断电),落实旧房子的抗震加固。

灾害时措施:发生火灾时候需要使用灭火设备就可以很快灭火

灾害避难所:政府设置时避难所设置位置,食物物资的确保,卫生情况

村上正浩教授还补充:日本的更多的是对不同类型的建筑采取不同的“耐震,制震,免震”三个抗震设防目标,对普通建筑多为耐震要求,而一些重要的建筑和高层结构则是要求做到免震和制震(放置橡胶垫在基础顶部和结构主体下部,将二者隔离开来,以达到减小竖向地震作用的目的等相关措施)。

一节课堂,学到的知识非常丰富,大家都收获满满

给村上正浩教授一个赞!

21-21DESIGN SIGHT

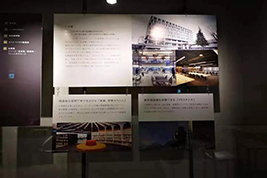

由服装设计大师三宅一生和当代建筑大师安藤忠雄共同创作的结晶,是日本独有美学的代表作,是各大文化活动的据点。设计以“可以代表日本的窗口性建筑”为宗旨,采用日本最长的多层式玻璃贴面围墙,复合式曲折的巨型铁板为屋檐,将日本建筑工艺在技术层面上发挥到了极限。

艺术展厅很好地传达出设计师的理念,美观大方而又简洁,这体现出日本设计独特的风格。在独特的设计视觉是设计是用双手背后心平气和地对待,无论是一件艺术品还是生活日常用品,大师们一视同仁,让人敬佩,访学的目的就在于此。访,然后学!

21_21代表更加敏锐、具有前瞻性眼光的视觉设计。

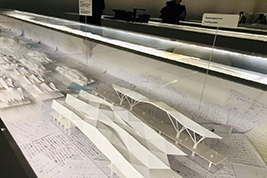

里面展示小到刀叉、家具的外观

大到建筑的布局

独具创新

收获感想

一天的行程就快结束啦,想必同学们收获不少,小编在微信问问大家今天有什么收获啦。

周勇:

日本作为一个地震灾害多发国,在地震灾害模拟和震后应急管理系统等方面都做的很好。例如日本相关的抗震防震措施,和中国的“小震不坏,中震可修,大震不到”的抗震设防原则不同,日本则是对不同类型的建筑采取不同的“耐震,制震,免震”三个抗震设防目标,对普通低矮建筑多为耐震要求,而一些重要的建筑和高层结构则是要求做到免震和制震(放置橡胶垫在基础顶部和结构主体下部,将二者隔离开来,以达到减小竖向地震作用的目的等相关措施)。总的说来,日本作为一个地震多发国家,他们在防震减灾方面有着丰富的经验,而这些经验都是非常值得我们学习和借鉴的。

黄坤城:

21-21 DESIGN SIGHT美术馆最大的特色是简约,以灰色为主要基调,偏日系的冷淡风。最大的感悟就是原创就是源泉。而在国内,无论创作还是学术,都或多或少的存在抄袭的情况,这种原创精神是我们需要学习和借鉴的。

正中关爱基金海外访学Day 4结束啦,相信大家都收获满满。不过明天的东京大学课程更让人期待!

微信公众号

微信公众号

小秘1

小秘1

小秘2

小秘2